LA MARCHE ASSI

Série photographique, 2012.

En mars 2012, quelques mois avant l’émergence du mouvement international des peuples autochtones “ Idle No More ”, une marche de protestation menée par un groupe de femmes autochtones innues prend place sur la route 138, en guise de protestation à l’exploitation du Nord québécois.

*La marche Assi signifie la marche pour la terre en innu aimun, langue autochtone du Québec.

Durant les trois semaines de cette marche, chaque femme qui avancera en tête de file tiendra Meshtuk, le bâton de la marche, pour qu’il frappe le goudron des 900 kilomètres qui séparent la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam de Montréal.

Durant les trois semaines de cette marche, chaque femme qui avancera en tête de file tiendra Meshtuk, le bâton de la marche, pour qu’il frappe le goudron des 900 kilomètres qui séparent la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam de Montréal.

2 avril 2012, 7 heures du matin. D’un premier cliché j’immortalise l’unité d’un groupe qui s’est choisi pour avancer.

En bordure du fleuve Saint-Laurent, la route 138 se déroule comme une longue fermeture éclair qui nous soustrait à l’arrière-pays que l’on devine à la lisière des cimes. Le Nitassinan, comme l’appellent les marcheuses. Notre terre, en langue innue. « Quand on parle de Nitassinan, c’est pas seulement le territoire, ça couvre aussi nos droits, notre identité. C’est une terre sacrée, nos ancêtres y sont enterrés. Nitassinan, c’est le territoire où l’on va, où l’on marche pour nos droits ancestraux » m’explique une des marcheuses, Clémence Simon.

« On veut seulement être entendus, exister, avoir des droits. C’est comme s’ils nous enlevaient un morceau d’habit chaque jour: à un moment donné, on va se retrouver sans rien. Ils se donnent le pouvoir de nous dire comment vivre, mais c’est à nous de le savoir. C’est ça qu’il faut dénoncer aujourd’hui il faut se lever ensemble pour lutter, pour aller chercher ce qui nous appartient. » Clémence Simon.

Camp sainte-Marguerite, lac Saint-Anne.

Les gens rient et s'installent sur les matelas à terre en déballant coussins et duvets. L’air sent l'arnica que les femmes se passent sur les pieds et les mollets qui ont trop marché. La première journée sera la plus dure. À travers les mots en langue innue, j'entends : « Je suis capable ».

Éveil à Baie des

homards, camp de pêche de Bobby Saint-Onge.

Éveil à Baie des

homards, camp de pêche de Bobby Saint-Onge. Première moitié du XXème siècle, le colonel Robert McCormick, riche éditeur de journaux new-yorkais Chicago Tribune et New York Daily News prospecte les terres innues à la recherche de bois à bûcher pour sa future usine à papier à Baie-Comeau au Québec. Après quelques jours dans le Nitassinan, McCormick se perd. Il sera secouru par un chasseur innu, l’arrière grand-père de Bobby Saint-Onge, et passera l’hiver dans le camp de chasse innu, jusqu’à la fonte des neiges. Ironie du sort, après le contrat de vente des terres à bois, signé entre l’état canadien et McCormick, l’éditeur New-Yorkais offrira à l’ancêtre de Bobby Saint-Onge, pour le remercier, un petit mile carré de terre, à l’abri de ses futures coupes de bois.

On marche depuis plusieurs jours et le cadence du groupe est stable et routinière. Des premières lueurs du jour jusqu’au soir, les marcheuses se relaient par groupes de deux à cinq personnes. Les plus jeunes courent presque, étirant l’espace entre eux et les femmes moins entraînées, qui restent derrière, proches des véhicules qui nous escortent.

Eric Pilot est le fonceur du groupe, l’un des plus jeunes. Il est calme, silencieux et fier. Ses parents le suivent à plusieurs mètres derrière. « Ma mère s’est fait arrêter par la SQ (sécurité du Québec) pendant trois heures durant le blocus routier qu’on a fait avant cette marche. Ils voulaient aussi m’arrêter mais ils l’ont pas fait parce que je suis encore mineur. Ma soeur ne parle presque plus sa langue, c’est pour ça que je marche aujourd’hui. »

Communauté innue de Pessamit.

Au fil du trajet, les marcheuses s’arrêteront plusieurs nuits pour coucher dans différentes communautés innues et villages de la Côte-Nord. Le dimanche de Pâques c’est une journée de repos à Pessamit. Au bord du fleuve Saint-Laurent, il y a la structure d’une tente innue qui attend le printemps pour être remontée en entier. À partir de la moitié du XIXème siècle, une série de lois aujourd'hui synthétisées sous la "Loi sur les Indiens" ont érigé des réserves afin d'accélérer le processus d'assimilation et de sédentarisation des peuples autochtones du Canada. Plusieurs familles d’Innus qui nomadisaient dans les terres intérieures se sont progressivement établies au sein de ces réserves, alors que les coupes forestières, l’industrie minière et l’énergie hydro-électrique se développaient sur le territoire.

Journée de repos à Pessamit. Au détour d’une rue, je croise une troupe d’enfants curieux. Vous parlez Innu ? Oui, on parle, mais faut qu’on nous apprenne encore. Je leur demande de me parler de leur culture : Les Innus, il chantent... Ils dansent... Ils font du bricolage... Ils dansent le Pow-wow...Ils font la danse du loup... Ils font des tentes... Ils font des tambours pour chanter... Des raquettes... Des fois, ils tuent les animaux, puis ils prennent la fourrure... Ils fabriquent des poupées, des colliers, des mocassins... Ils font de la broderie... Ils font tout ! Je leur demande s’ils savent pourquoi les femmes marchent : Pour faire de l’exercice ? Un garçon s’avance, l’air sûr de lui: « C’est pour garder la terre bien au chaud pour que la neige fonde, que le soleil brille, et qu’il n’ y ait plus de nuages gris.»

Aux 5 kilomètres, des femmes s'arrêtent, passent le bâton aux prochaines, ou décident de continuer, pour 5 ou 10 kilomètres supplémentaires. À chaque fin d’étape, elles se font féliciter pour leurs efforts. «Avant la sédentarisation, quand les familles revenaient de leur territoire de chasse au printemps, tout le monde sortait des tentes pour voir quelles familles avaientsurvécu à l’hiver. C’était ça les principes de vie, il n’y avait pas de discriminations entre les différentes familles. Ici, dans cette marche, il y a des gens d’autres communautés, toutes sortes de familles, on ne fait pas de différences non plus. » m’explique Denise Jourdain.

Barrage hydro-électrique Saint-Marguerite 3, Québec.

Une des marcheuses, Élyse Vollant me raconte son engagement dans la marche : « Mon père avait bloqué l’accès au barrage Sainte-Marguerite 3, il y a vingt ans. Ils se sont fait emprisonner et sont passés en Cour, puis ont eu une injonction pour 99 ans. Mon père nous a montré à toujours défendre le territoire. C’est ça qui fait qu’on est tous ici maintenant, ma sœur, mon frère et moi. Pendant le blocus routier qu’on a fait avant cette marche, j'ai ai posé une question à mon père avant que je me fasse arrêter par la Sécurité du Québec. Je me demandais si j’allais rejoindre les manifestantes ou non. Je lui ai posé la question en innu. Il m’a juste regardé, il ne m’a pas répondu. Il savait que j’allais me rendre au blocus et que j’allais moi aussi défendre le territoire jusqu’à la fin, comme eux autres l'avaient fait, il y a déjà vingt ans. »

Offrande de tabac, en bordure de route.

«Notre héritage, notre mode de vie, nos coutumes, notre langue, tout est en lien avec le territoire. Tout ce que je veux retrouver se trouve à l’intérieur des terres, sur le territoire de chasse de mon père. Le peuple innu va disparaitre si on renoue pas avec ça. C’est sûr qu’il faut trouver un équilibre entre deux cultures, mais pour trouver l’équilibre, il faut savoir d’où on vient.» me glisse Denise Jourdain, une des marcheuses.

Les femmes marchent la bouche close, le visage au sol, et les pensées tournées vers l’intérieur. La marche collective est devenue pour toutes une marche introspective, m’explique Clémence Simon: « Quand je marche, je prie, je parle au Créateur. Je vais le plus loin que je peux en réfléchissant à tout ce que notre peuple a subi avec les années. ». Pour Carmen Vachon, la marche, c’est aussi une quête personnelle « Je pense à mon vécu intérieur. J’ai pu sortir de mon alcoolisme grâce à la Terre-Mère. Je ne consomme plus depuis 8 ans. Quand je marche, je remercie la Terre-mère pour ce que je vis en ce moment, c’est pour ça que je marche, c’est pour l’honorer. »

Accueil à la salle communautaire de Baie-Trinité.

« Une tente dans ce temps-ci c’est frette, même si vous êtes habitués à coucher là-dedans ! On va vous prêter la salle communautaire, ça va être notre contribution au maintien de nos paysages !» lance le maire de Baie Trinité au groupe de marcheuses. Chaque jour, des marcheuses frappent aux portes des municipalités pour chercher un local où loger le soir venu. Le maire de Baie-Trinité se fait appplaudir pendant son discours : « Qu’ils lâchent nos rivières un peu ! Si le Québec se tenait comme les Innus se tiennent, ça ferait longtemps qu’on serait séparés du Canada... Faut protéger nos droits et vous en êtes le reflet évident. Je vous appuie à 100%. » Sol chaud contre sac de sauge. L’histoire est ancienne mais elle se repète à l’envers : cette fois-ci, le visage de l’accueil est blanc.

Une

voiture se gare dans le fossé. Rencontre expéditive

avec Radio Canada, la forêt d’épinettes comme décor. Clémence Simon

qui est désignée pour les communications officielles avec les médias explique : « Hydro-Québec continue ses travaux de lignes

de transmission dans notre Nitassinan, malgré le refus de la communauté à deux

référendums. Nous sommes brimés dans nos droits. Je demande d’abord qu’on soit respectés,

après ça, on pourra s’asseoir pour essayer de trouver des solutions. »

Une

voiture se gare dans le fossé. Rencontre expéditive

avec Radio Canada, la forêt d’épinettes comme décor. Clémence Simon

qui est désignée pour les communications officielles avec les médias explique : « Hydro-Québec continue ses travaux de lignes

de transmission dans notre Nitassinan, malgré le refus de la communauté à deux

référendums. Nous sommes brimés dans nos droits. Je demande d’abord qu’on soit respectés,

après ça, on pourra s’asseoir pour essayer de trouver des solutions. »

Forestville.

La toponymie se rit un peu des habitants de cette ville grise dans laquelle passent les marcheuses. Je croise quelques riverains à la station-service qui me parlent de l’industrialisation du Nord du Québec: « Ça va juste donner des petits boulots pendant un bout de temps puis après ça va être fini. Tirer de l’argent par les fenêtres ils sont forts là-dessus le gouvernement il me semble ! » Les opinions divergent : « Si on crée pas des emplois dans le nord, on va travailler où ? Il y a plus rien dans le Sud. Le bois vaut plus rien, la pêche, il y en a presque plus, il nous reste les mines et les barrages. Je suis né au Québec autant qu’eux autres, moi. C’est pas plus leur terrain que le mien. Qu’ils demandent leur pays ! » Les pneux crissent, et les camions ou les jeeps repartent.

Les villages se rapprochent progressivement les uns des autres et de plus en plus de maisons apparaîssent. Le froid garde souvent les portes fermées, mais les visages se collent aux fenêtres. Certains riverains font parfois un bout de chemin avec le groupe : « Je vous surveillais à la télévision ! Je vais marcher avec vous quelques minutes. Je vous admire de poser ces gestes-là, j’en reviens pas ! » Lorsque les camions passent et klaxonnent pour les encourager, les femmes lèvent la main, en continuant de fixer le sol. Elles me disent que le support moral des Québécois leur fait chaud au coeur. Lorsque les fenêtres s’ouvrent pour cracher des injures au vol, elles détournent la tête et se mettent à rire.

Chaque jour, les équipes de travail tournent. Les cuisinières et cuisiniers ont préparé le repas collectif sur des gazinières en extérieur. D’autres feront le ménage de la salle le lendemain. « On est pas dans le bois, mais cette marche-là, c’est l’environnement propice pour vivre ce que nos grands-parents vivaient : le partage, l’entraide et la fraternité. C’est le bien-être commun qui prime, c’est pas le bien-être d’un individu. On aurait pas fait ça dans nos réserves, mais là, il y a une cause qui nous tient à coeur, c’est comme si on partait à la chasse du troupeau de caribou pour assurer la survie du peuple. » m’explique Denise Jourdain.

Dans quelques villes, des groupes de mobilisation accueillent les marcheuses. Plus au sud, c’est contre les gaz de schiste et les centrales nucléaires qu’on tente de se rassembler, comme me l’expliquent les manifestants qui sont venus à la rencontre des marcheuses : « Si on ne gère pas bien nos ressources, on va s’appauvrir, et à un moment donné, on va perdre tout ce qu’on avait. Les compagnies obtiennent le territoire à 10 cents l’hectare, alors que l’on se fait exproprier. Le gouvernement siphonne les ressources naturelles pour que, finalement, rien ne revienne ni à nous, ni aux Innus. » Après quelques minutes de discussions dans le parking de l’église, un employé vient demander aux manifestants de baisser les pancartes, ou de circuler.

Chaque soir, avant le coucher, tout le monde se rassemble dans un silence solennel pour partager un cercle de paroles. Les mots se relaient à leur tour, de bouches à oreilles, et d’éclats de rires en larmes : « On sort ce qui nous fait mal. On est comme une famille ici, et ça aide de se vider le coeur. Cette marche là nous guérit tous. On crée quelque chose d’important pour défendre le territoire, mais ça crée aussi des liens entre chaque personne et entre les communautés » résume Élyse Vollant.

À quelques kilomètres de la ville de Québec, nous faisons étape à Wendake, une autre communauté autochtone qui compte de nombreuses famille innues. Elyse Vollant s’asseoit sur les couvertures du groupe, empilées sous une vieille photographie où plusieurs marcheuses reconnaissent des aînées de leur famille. « C’est la détermination de chaque femme qui va nous mener au bout de cette marche. On avance parce qu’on veut défendre le territoire pour nos enfants. On veut la reconnaissance de nos droits pour qu’ils n’aient pas à bloquer des chemins, ni à faire des marches plus tard. » m’explique Élyse Vollant.

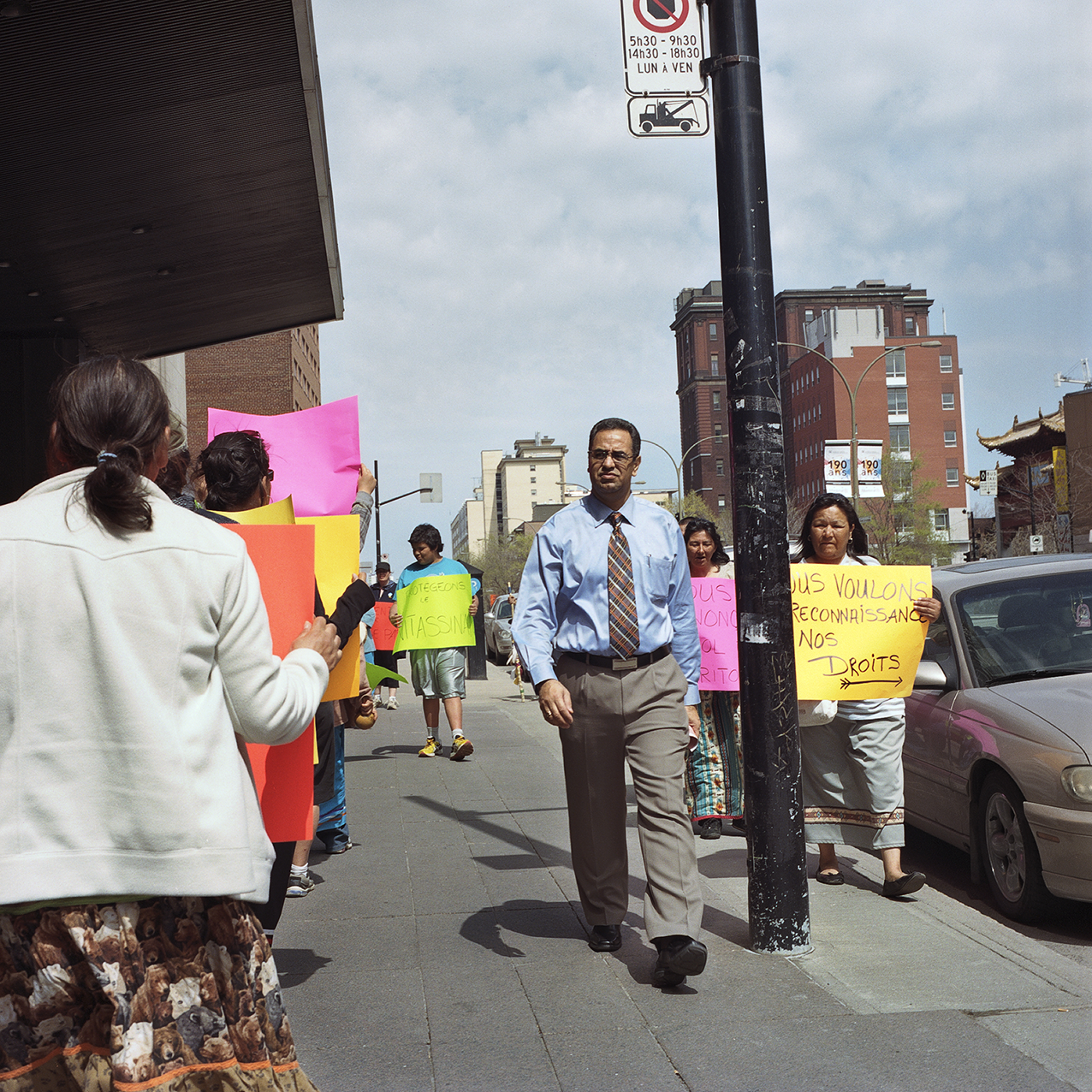

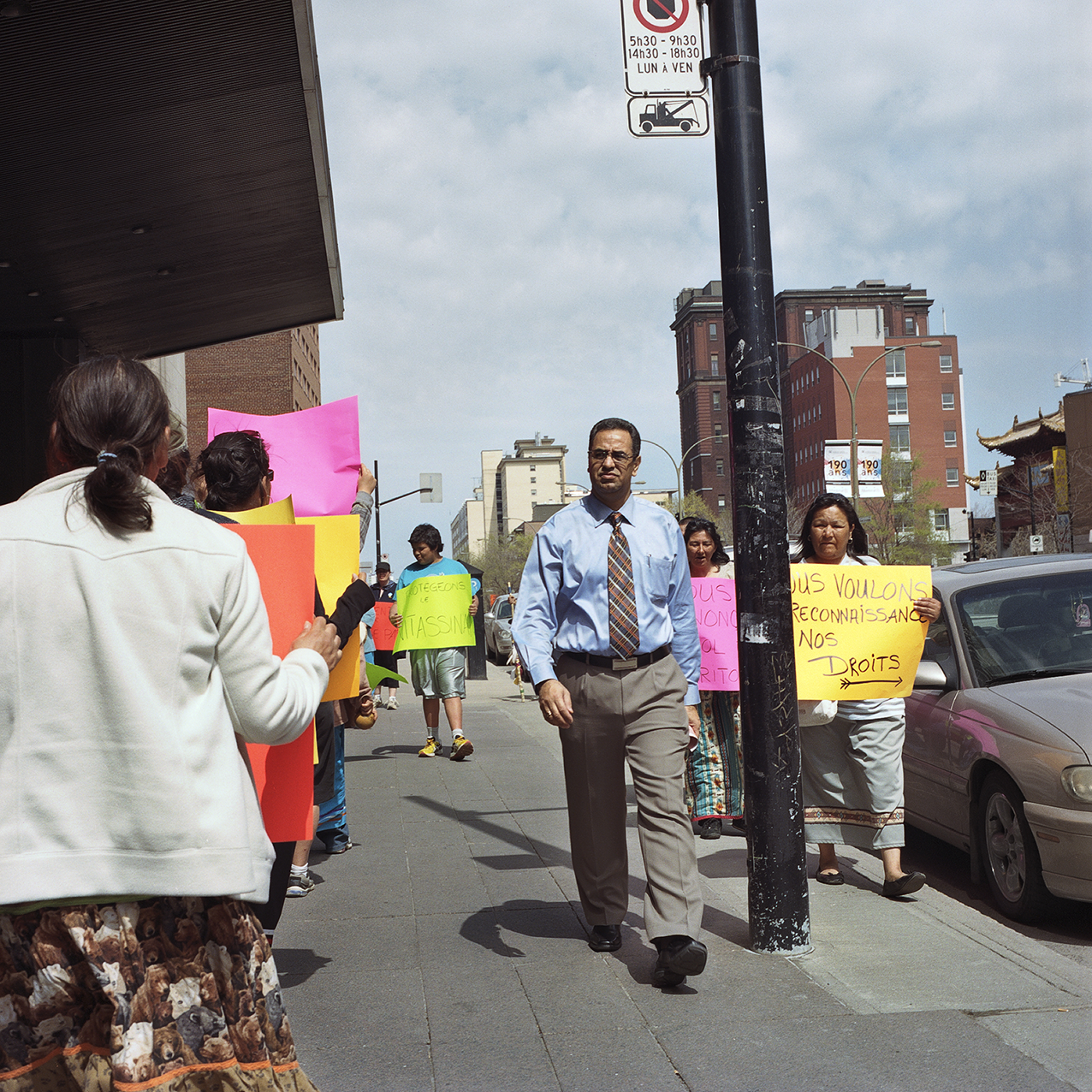

Au bout de trois semaines de marche, le groupe arrive devant les bureaux d’Hydro-Québec à Montréal. Aucun média ne sera présent ce jour-là. L’attention est portée sur les manifestations des étudiants en grève contre la hausse des frais de scolarité. Une centaine d’étudiants en marche vont finalement bifurquer vers Hydro-Québec pour manifester avec les marcheuses en criant avec elles : « PLAN NORD ! PLAN MORT ! ». D’autres, qui étaient au courant du rassemblement, attendaient les marcheuses avec des signes de soutien.

« Qu’on refasse l’histoire, qu’on reprenne du début. Ils sont venus ici, on les a aidé à s’acclimater au climat rugueux de notre territoire, maintenant qu’ils nous reconnaissent comme un peuple existant sur ce territoire-là. Qu’on bâtisse un projet de société où tous les peuples sont égaux, dans une relation de nation à nation. En 400 ans, l’assimilation québécoise n’est pas encore réalisée, on est encore là. Ça s’appelle la résistance. » Denise Jourdain.

22 avril 2012, Jour de la Terre, Montréal.

22 avril 2012, Jour de la Terre, Montréal.L’ultime étape de la marche se déroule au coeur des avenues montréalaises, entourée de milliers de québécois rassemblés pour l’évènement du Jour de la Terre. L’organisateur de ce grand défilé pacifique, Dominique Champagne, a proposé aux marcheuses innues de clore leur marche en tête du cortège des Québécois, venus célébrer le respect du territoire et du bien commun. ElyseVollant ouvre le convoi : « Ma vision, présentement, c’est que le peuple québécois, puis toutes les autres communautés des premières Nations se lèvent ensemble pour dire qu’on est contre le développement actuel du nord. On vient d’allumer un feu, et il ne faut pas l’éteindre. »